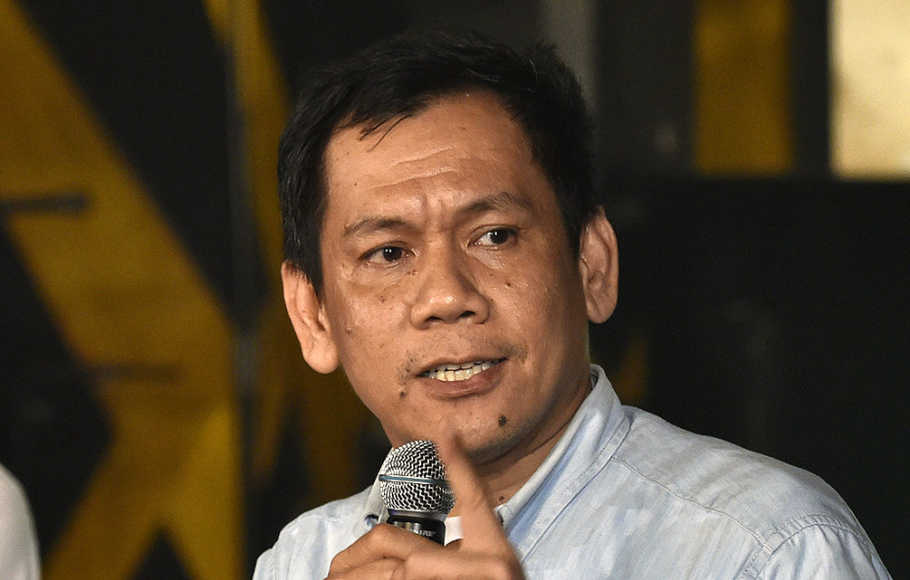

Oleh Indra J Piliang

Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara 2020 – 2024

Momentum perayaan HUT Kemerdekaan bukanlah ajang membelenggu pikiran. Tersangkut di masa lalu. Tak patut pula menjadi altar pemujaan atas kehormatan diri berdasar tanda-tanda jasa yang dijadikan azimat.

Sejarah tercatat tak sebuih air ombak, berbanding genangan samudera yang tak tercatat.

Belum ada teknologi yang sanggup merekam seluruh peristiwa kehidupan seluruh manusia — dan mahkluk — yang bernafas dalam satu waktu bersamaan.

Coba reka adegan saat tulisan ini dibaca. Tahukah anda kegiatan satu, dua, apalagi tiga orang yang berada di sekitaran?

Dalam 75 tahun lagi, kegiatan yang dilakukan empat manusia yang termasuk anda itu, bisa dihadirkan utuh, walau semenit saja, dalam bentuk paparan apapun?

Manusia moderen tak sungguh-sungguh menjadi contoh dari makhluk yang paling berdimensi historis. Justru yang terjadi, manusia moderen makin berubah kearah wujud homo sapiens.

Dimensi sel-sel dominan dalam tubuh binatang dalam diri manusia, kini terlihat menjadi karakter yang mencabik-cabik materi sejarah. Terdapat upaya menghitamkan dan memutihkan manusia lain, agar tak lagi dipahami generasi baru yang hendak membaca.

Narasi sejarah dijadikan referensi terbatas atas masa lalu pihak yang dimusuhi. Setiap orang atau kelompok berpikir bakal mampu meneteskan tinta hitam ke atas dokumen sejarahnya sendiri, atau pihak lain, demi tujuan manipulasi.

Bagai perlombaan menuang hulu sungai dengan warna tinta kelompok, guna mempengaruhi isi lautan. Ideologi dibenamkan dalam bentuk bendera, lambang, dan huruf kelompoknya semata. Warna yang berbeda dibakar atau disobek dalam orasi-orasi agitasi dan propaganda.

Lalu, apa kegunaan perayaan hari penting, seperti kemerdekaan? Bagaimana memberi arti atas momentum 75 tahun Indonesia merdeka?

Lebih penting mana: memutar ulang detil peristiwa perjalanan negara atau menyusun proyeksi kearah masa depan negara yang tak pasti?

Ketika memilih jurusan ilmu sejarah, tentu saya sama sekali tak berpikir bakal bekerja dalam lingkungan museum. Sedari awal, teman-teman satu angkatan sama sekali menghindari itu.

Mayoritas yang diterima masuk ilmu sejarah UI tahun 1991 itu berlatar belakang ilmu fisika (A1) atau ilmu biologi (A), ketimbang ilmu sosial (A3) atau ilmu budaya (A4). Pelajaran matematika lebih diminati, ketimbang kutipan cerita apapun dari masa lalu.

Sebagai Ketua Studi Klub Sejarah, nama dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Sastra UI, saya pernah menggelar diskusi rutin mahasiswa. Sulit sekali mendapatkan makalah yang terhubung linear dengan ilmu sejarah, beserta metodologi yang dipakai.

Ada yang menulis tentang ilmu sejarah sebagai futurologi, modernisasi Jepang, atau paling banter kehidupan di kampung asal masing-masing. Tentu saya tidak melacak skripsi yang ditulis Angkatan 1991 yang mayoritas selesai tepat waktu, ketimbang saya yang berkuah waktu hingga enam tahun.

Terkecuali Bondan Kanumuyoso, kawan seangkatan yang sudah menjadi doktor, selebihnya terlihat tak melakoni ilmu sejarah dengan serius.

Tentu, terdapat angkatan kami yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil, dosen perguruan tinggi, hingga kesulitan bekerja sama sekali. Tidak ada yang masuk museum.

Guna mendapat data yang lebih lengkap, termasuk berapa tahun kuliah, saya perlu sebulan lebih melacak lagi data yang ada di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Atau reuni satu angkatan dengan membawa ijazah dan skripsi masing-masing sebagai sumber primer.

Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke-50 tahun 1995. Sebagian teman-teman saya seangkatan sedang bersiap menyambut wisuda sebagai sarjana. Saya?

Malah merayakan dengan cara yang unik. Yakni bersama 35 orang mahasiswa UI pelbagai fakultas, datang pada malam hari 15 Agustus 1995 ke depan Bina Graha. Presiden Soeharto belum kembali ke Jalan Cendana, karena sedang menjamu Ratu Beatrix dari Belanda bersama rombongan makan malam.

Di tengah kehangatan acara di dalam Bina Graha guna merayakan Hubungan Setengah Abad Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, kami mengeluarkan sejumlah poster.

Tema yang kami usung adalah Belanda wajib membayar ganti rugi kepada rakyat Indonesia atas penderitaan selama penjajahan. Empat mahasiswa ditangkap.

Keesokan hari, koran-koran memuat aksi demonstrasi itu. Beberapa sehalaman penuh, berwarna, di bagian belakang.

Termasuk foto saya sedang memegang kawan-kawan saya yang hendak ditarik oleh aparat keamanan. Kalau ada yang ingin mengoleksi berita dan foto aksi itu, tinggal datang ke Perpustakaan Nasional, melacak koran-koran tanggal 16 Agustus 1995.

Tidak terasa, sudah seperempat abad aksi demonstrasi itu terjadi. Usia kemerdekaan merangkak ke angka 75 tahun. Tahun-tahun yang penuh gejolak sudah terlewati.

Aksi-aksi yang digelar mahasiswa belakangan, terhubung dengan apa yang dilakukan kelompok-kelompok politik. Perubahan paket undang-undang politik membuat lingkaran setengah abad tak lagi penting guna dirayakan dengan versi mahasiswa sendiri.

Sebagai pelaku politik, terasa sekali putaran waktu berulang cepat, dari satu pemilihan ke pemilihan berikut, paling tidak dalam dua dekade terakhir.

Tak ada lagi yang sempat menghitung berapa jumlah utang yang wajib dibayar negara-negara kolonial. Istana negara tetap disasar kelompok politik, namun terkait jumlah utang luar negeri pemerintah – dan swasta nasional.

Kepentingan kekuatan global yang saling berseliweran, tak banyak mendapatkan porsi. Terdapat antipati yang berlebih terhadap China, tetapi tak disertai alternatif kooperatif dengan negara lain.

Padahal, 25 tahun lagi, Indonesia sudah merayakan satu abad Proklamasi Kemerdekaan dalam perhitungan linear.

Dalam arti, sama sekali tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, sebut saja perang antar negara-negara pemilik hulu ledak nuklir, seperti India, Pakistan, China, Korea Utara, hingga Amerika Serikat.

Indonesia tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan militer Indonesia lebih banyak dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang potensial menjadi serdadu cadangan.

Jumlah pasukan angkatan darat tak lagi dianggap sebagai faktor pembeda, dikalahkan oleh drone dan misil jarak jauh yang tak perlu kavaleri dan infanteri.

Skuadron udara Indonesia juga bukan buatan dalam negeri. Perlu lisensi khusus dari negara asing di luar sana, sebelum satu pesawat tempur ditekan tombol peluncur roketnya.

Jika Indonesia masih menjalankan seperempat abad mendatang secara biasa-biasa saja, terus tersuruk dalam labirin tuding-menuding antar kelompok dalam dimensi politik yang tak berkonsekuensi kebudayaan dan peradaban, saya tidak tahu apa lebih “maju” atau “mundur” dibanding tonggak utang kolonialisme yang kami teriakkan 25 tahun lalu.

Dalam perhitungan satu abad itu, cabang lari estafet dalam atletik bisa dijadikan sebagai nalar proyeksi.

Tiga generasi pelari sudah berputar melewati angka 75 tahun. Sejarah banyak diwarnai pergerakan generasi pelari yang memproklamirkan Indonesia merdeka.

Perbedaan, perpecahan, pemberontakan dan konflik aliran politik menyumbang tinta tertebal. Ketimbang fokus sendirian sebagai negara muda yang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara bekas penjajah, Indonesia malah membangun solidaritas negara Asia – Afrika.

Perkawanan yang terlalu kental, bisa membuat lupa berlari. Sikut-sikutan antar pelari, tapi segera mengulurkan tangan kepada pelari-pelari negara lain yang terlihat lebih menderita di arena.

Tahun 1970, saat 25 tahun pertama mencapai titik pergantian pelari, ratusan pimpinan mahasiswa bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor. Pembangunan nasional disetujui sebagai agenda menyeluruh.

Namun, belum berusia lima tahun, mahasiswa kembali turun ke jalan dalam aksi yang bermuara pada Malapetaka 15 Januari 1974.

Enam tahun kemudian, semakin banyak pimpinan mahasiswa yang bergolak. Pengadilan dipenuhi pledoi-pledoi khas mahasiswa dengan tuduhan yang serius terhadap modal asing, tidak hanya satu negara seperti Jepang tahun 1974, namun lebih banyak negara asing dengan karikatur berhidung mancung.

Ketika generasi pelari etape kedua masuk gelanggang tahun 1995, kesenjangan pilihan sudah terjadi. Di luar bekerja di sektor industri yang terlihat megah dengan sebutan high technology, jalur perbankan menawarkan iklan yang selalu ada di koran-koran.

Masuk ke perusahaan asing, seperti PT Freeport Mc Moran, hanya dijadikan karyawan kontrak paling lama 1,5 tahun. Pilihan menjadi pegawai negeri sipil terbatas, akibat beban biaya keuangan negara yang hanya bisa ditutupi dengan utang luar negeri.

Industri televisi mulai muncul, hanya saja terhubung dengan keluarga Presiden Soeharto. Mau merakit mobil nasional sendiri, sama saja.

Persaingan terbatas masuk perusahaan asing yang lebih terdengar bagi sarjana baru, ketimbang pekerjaan lain enggan disebut.

Sarjana baru, pengangguran baru, lebih banyak dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah atas yang masuk sektor informal.

Walau secara luas, pemandangan yang muncul di dunia ekonomi adalah Asia – Pacific Economic Forum (APEC) yang berarti pekerja-pekerja Indonesia kudu bersaing dengan Jepang, Korea, pun Hongkong, China Taipeh, Amerika Serikat, Kanada, hingga Australia.

Bagi sarjana ilmu sejarah, segala sesuatu itu terasa begitu suram. Jurnalistik menjadi penyelamat.

Dalam 25 tahun ke depan, kala generasi pelari estafet putaran keempat mencapai garis finish, apa yang mereka hadapi?

Silakan kalangan futurolog yang berbicara…