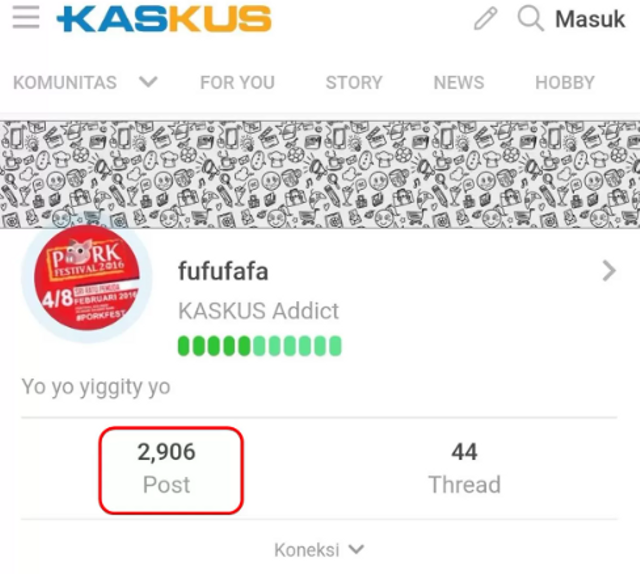

Baru-baru ini, media sosial ramai memperbincangkan penemuan akun bernama Fufufafa di platform Kaskus. Perdebatan sengit muncul bukan karena kontennya yang sepele, melainkan karena dugaan bahwa akun ini milik Gibran Rakabumingraka, yang segera dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Keberadaan akun ini menjadi topik yang sedang tren setelah warganet menemukan berbagai unggahan dari Fufufafa yang dinilai tidak etis dan ofensif.

Yang menarik, akun Fufufafa ternyata aktif di tahun 2014, saat Gibran berusia 27 tahun, dan kala itu ia adalah anak sulung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Status ini menempatkan Gibran dalam posisi yang unik, di mana tekanan publik terhadap dirinya tentu jauh lebih besar dibandingkan individu biasa. Sebagai anak seorang presiden, segala tindak-tanduknya, termasuk aktivitas di dunia maya, akan selalu menjadi sorotan

Apa yang Ada di Pikiran Pria Berusia 27 Tahun?

Di usia 27 tahun, seseorang biasanya sedang berada di masa penting dalam pembentukan identitas pribadi dan sosialnya. Pada fase ini, banyak individu mulai lebih serius menggali nilai-nilai hidup mereka dan mengembangkan pandangan tentang dunia di sekitar mereka, termasuk pandangan politik.

Namun, berbeda dengan individu pada umumnya, Gibran sebagai putra presiden tentu berada di bawah tekanan besar. Dia tidak hanya membangun identitasnya sendiri, tetapi juga hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi publik terhadap keluarganya.

Peran sebagai anak presiden membuat setiap tindakan dan keputusan Gibran, bahkan di dunia maya, menjadi sangat penting dan sering kali dipantau oleh masyarakat luas.

Wawasan Psikologis

Dari perspektif psikologi, unggahan-unggahan kontroversial dari akun Fufufafa ini bisa dipandang sebagai cerminan dari pemikiran dan perasaan pemilik akun. Ada beberapa faktor psikologis yang mungkin berperan dalam perilaku seperti ini:

1. Kebutuhan akan Perhatian

Mengunggah konten yang provokatif atau ofensif dapat terkait dengan dorongan untuk mendapatkan perhatian. Di era digital, di mana viralitas konten sangat tinggi, mendapatkan perhatian—baik itu positif atau negatif—sering kali menjadi bentuk validasi diri. Bagi seseorang yang berada di posisi publik, kebutuhan untuk tetap relevan dan dilihat orang bisa menjadi lebih besar.

2. Kontrol Impuls

Banyak kontroversi di media sosial terjadi karena tindakan impulsif—mengetik sesuatu di momen panas tanpa memikirkan dampaknya. Kurangnya kontrol impuls ini bisa sangat terasa pada individu yang lebih muda, bahkan yang aktif di politik atau memegang jabatan penting. Dengan akses langsung ke platform seperti Kaskus, mudah sekali untuk membuat unggahan secara spontan yang kemudian menimbulkan reaksi negatif dari publik.

3. Keinginan untuk Memprovokasi

Ada kemungkinan bahwa unggahan tersebut memang sengaja dibuat untuk memancing debat atau kontroversi. Bagi sebagian orang, mendorong batas-batas diskusi sosial atau politik adalah cara untuk menegaskan dominasi atau menguji batas-batas yang ada, terutama di ranah politik di mana kontroversi sering kali digunakan sebagai strategi untuk menarik perhatian atau menggeser narasi publik.

Media Sosial dan Perilaku Politik

Kasus Fufufafa juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana media sosial memengaruhi pandangan dan perilaku politik. Di era digital ini, figur publik sering kali mengaburkan batas antara identitas pribadi dan politik mereka, dan setiap unggahan atau komentar bisa berdampak panjang.

Platform seperti X (sebelumnya Twitter) dan Kaskus menawarkan ruang yang mudah diakses untuk keterlibatan politik, tetapi juga berfungsi sebagai ruang gema yang memperkuat keyakinan tertentu dan mengabaikan lainnya.

Hal ini dapat menyebabkan radikalisasi pendapat, memperburuk polarisasi wacana publik, dan membuat dialog konstruktif menjadi lebih sulit, terutama dalam isu-isu politik yang kompleks.

Pertanyaan yang Patut Dipikirkan

Penemuan akun Fufufafa mengundang refleksi mendalam tentang beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Apa yang memotivasi seorang pria berusia 27 tahun untuk terlibat dalam aktivisme politik online? Apakah ini didorong oleh keyakinan tulus, kebutuhan akan perhatian, atau keinginan untuk mengganggu status quo?

2. Bagaimana media sosial membentuk keyakinan dan perilaku politik kita? Seberapa jauh platform-platform ini mendorong diskusi yang bijaksana dibandingkan dengan reaksi impulsif dan emosional?

3. Apa implikasi dari intervensi politik online bagi demokrasi kita? Bisakah kita menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan akuntabilitas, terutama ketika yang terlibat adalah figur publik?

Dalam era keterlibatan politik yang semakin terhubung dengan media sosial, kontroversi akun Fufufafa ini menjadi pengingat akan kuatnya peran media sosial dalam membentuk narasi politik, baik secara personal maupun publik.

Artikel ini tidak hanya membahas implikasi politik dari akun Fufufafa, tetapi juga menelusuri aspek psikologis di balik intervensi online seperti ini. Hal ini memaksa kita untuk memikirkan sejauh mana tindakan digital kita mencerminkan diri kita yang sebenarnya dan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi proses demokrasi yang kita junjung tinggi.

(Sumber)